CAMP9周年パーティ「Q」でのセレクト原稿公開

去る9月30日に行われた、CAMP9周年パーティ「Q」でのセレクト原稿を公開します。

同時代のアートや文化に興味がある人が集まり、自由に話し合うパーティー。

9周年ということで、2006年から現在までの9年間で、

それぞれが面白いと思った作品や展覧会、活動、本などを紹介してください。

厳密にというわけではないので、それ以前でもかまいません。

CAMPは、同時代に主に美術を関心領域とする人びとにとって、とても貴重な「考えること=話し合うこと」を持続してきた活動です。僕が注目し始めたのはたぶん2010年くらいからですが、中心の井上さんが「記録をとらない」という姿勢を大事にしていることを知った時、とても驚いた記憶があります。貧しい発想だと我ながら思うのですが、CAMPでの対話が記録としてあったら、そのコンテンツは大変な「価値」であったと思ったからです。編集しても本の数冊分には軽くなるでしょう。間違いなく、CAMPはこの社会の美術の在り方に影響を与えてきたはずです。

同時に、僕は学生時代に演劇をしていた時のことを思い出しました。演劇、あるいは広くパフォーマンス(ライブでもいいですが)は、その総体を記録では残すことができません。CAMPが、そこで行われている「考えること」を、決して文字・言葉による「情報」とだけ捉えているわけではないことが、この井上さんの姿勢によく表れていると思います。

今回、とくに分量に制限がなかったので、僕としては1年にひとつトピックを上げ、全部で9つの記事を書きました。もっとも、その根拠はごく個人的な「思い出」に基づきます。なので、いきなり2006年のところにその年イタリア旅行で見てきたボッティチェリがあったりします。おおよその方針としては

1. その年の記憶に残っている美術関連の出来事・展示・作品から選択する。

2. なるべくバラバラな内容になるようにする。

3. 普段選ばないようなものを優先する。

4. 他の人が選ばないと思われるものを優先する。

としました。とくに2番目の方針に関しては、先にでた書籍「20世紀末・日本の美術」での話題の選択が、はっきりとした意図とビジョンを持っていましたので、今回はそういった方向の定まったセレクトにならないように心掛けました。とはいえ、やはり基本が「自分がいいと思ったもの」ですから、おのずと限界はありますが。

会場ではこのような暑苦しいエントリーは僕だけで、他のセレクタの皆さんは極めてシャープに1つのトピックを、独自の視点で示されていて、会場が万華鏡化していたように思います。たくさん書いたのが悔しかったので(!)、ここで公開してみます。無論、CAMP9周年パーティ「Q」の「総体としての記録」とは切り離された、僕単独のブログ記事ですが。

■2006年

誹謗(1494-95)

作家:ボッティチェルリ(1445-1510)

2006年に私が訪れたウフィッツィ美術館で見た絵画。ボッティチェルリは良く知られるように、その人生の後半において異様な画面構築を行うが、その中でも特異な作品。

画題は古代末期の著述家ルキアノスの「誹謗について」、およびそれを紹介したアルベルティ「絵画論」から取られているが、その背景にはボッティチェルリ自身がその画歴の初期に傾倒した新プラトン主義を「異教的」と攻撃したサヴォナローラの、教会から破門・焚刑がある。そしてある時期から彼を支持した自らもまた、徐々に不遇となる。

しかしそのような社会・政治関係だけには還元できない作品だと私は思う。大きく引いた位置から冷静に、フリーズさせたような箱型空間を作り、その背後に雲ひとつない空虚な青空を置いてその間に狂騒的な群衆劇を挟み込む。

熱狂と冷酷の極に視点を分岐させる構成は、描画の水準でも言える。群像のやや病的に細かい描写は、しかしそれを支える構造を明確には持たず、なかば水・液体の渦のような流動性によって不安定になるし、背景のレリーフ群と描写単位が同じなので視覚的に混淆する。そのような細密描画が、妙に単純で大雑把な大空間、ただの青い色面の空とレリーフに比べて大味な赤い基底面(床)の間にぽん、と放り込まれていて双方を媒介するものは何もない。

■2007年

RYOJI SUZUKI ARCHITECT JULY 2001-MAY 2004

鈴木了二 物質試行47 金刀比羅宮プロジェクト

著者名: 鈴木了二

発行所: アセテート

建築家・鈴木了二が、金刀比羅宮プロジェクト に取り組んでいた2001年から04年までの手帳を、まるっと一冊そのまま本にしてしまったというめちゃくちゃな本。発刊は2006年だが、私が金刀比羅宮を訪れその建築を見たのが2007年なので、ここに配置。

注釈も最低限、金刀比羅宮の写真や平面図は合間や巻末に資料的に挟まれているが、分厚い本体は基本的に仕事中の建築家の手帳をそのまま見ていくことになる。打ち合わせの予定メモ、問題点のメモ、多数のスケッチ、細部のアイディアメモらしきラフなパース。専門知識のある人なら多少は意味が読みとけるかもしれない。しかし、門外漢にとってはいったいそこで何が思考されているのかを理解するのは無理だろう。それでも、金刀比羅宮の、急斜面に人工地盤のような鉄板(絶対水平)をがん、と設置し、そこに極めて唯物性の高い、かつ歴史ある神社としての意匠も無理なく清潔に付与しつつ、敷地全体をみごとに配置している現地を想起しながら読むと、あのような見事なアーキテクチャーが、このような小さな紙面を舞台にした日常的思考から生み出されたことがわかって「謎の感動」を呼ぶ。こういう「本」がありうるのだと驚いた一冊。

編集出版組織体アセテートは建築史家の中谷礼仁が立ち上げていた出版社。大手発行元ではできない、実験的な建築関連の書籍をみごとな設計(デザイン)で発刊していた。コルゲート建築で有名な川合健二の仕事まとめた『川合健二マニュアル』などは非常に刺激的だった。2014年に活動停止を告げたが、建築雑誌『a+u』の初代名編集長の日記をまとめた「日記のなかの建築家たち」が今年8月に出ている。

■2008年

「アトミックサンシャインの中へ 日本国平和憲法第九条下における戦後美術」展

キュレーター・渡辺真也.

出品作家・ヴァネッサ・アルベリー/アローラ&カルサディーラ/江沢考太/エリック・ヴァン・ホーヴ/松澤宥/森村泰昌/大浦信行/オノ・ヨーコ /下道基行/照屋勇賢/柳幸典

ニューヨークのPuffin Roomで2008年1月12日〜2月10日、東京の代官山ヒルサイドフォーラムで同年8月6〜24日に開催 、更に沖縄県立博物館・美術館で翌2009年に開催された。この沖縄展では県立博物館・美術館側から大浦信行作品の撤去が求められ、結果的に展覧会場から作品が排除されるという出来事があった。

「「美術展覧会「アトミック・サンシャインの中へ - 日本国平和憲法第九条下における戦後美術」は、日本国憲法改正の可能性を目前とする今、戦後の国民・国家形成の根幹を担った平和憲法と、それに反応した日本の戦後美術を検証する試みである。」という渡辺真也のテーマ設定は、今読むとなかなかアクチュアル。三か所を巡回するという、インディペンデントな企画の展覧会としてかなりの「成功」といっていい成果を収めたものの、最終会場の沖縄において、上記のように結果的に一部作品を展示できなくなるという「事件」が起きたことで、事後にポジティブに語られにくくなったように思う。しかし、現行の状況からいって、このときの試みは改めて検証されていい。

■2009年

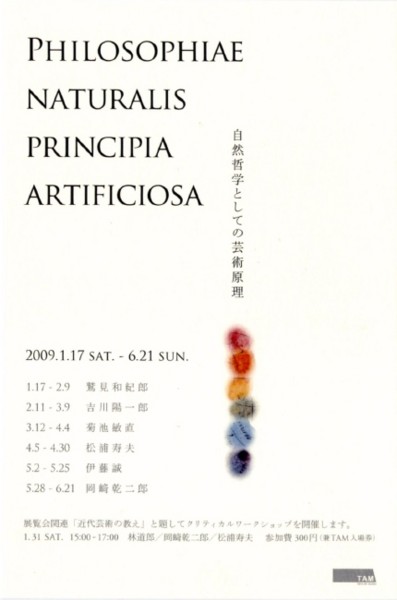

「Philosophiae naturalis principia artificiosa-自然哲学としての芸術原理-」

東京アートミュージアム

鷲見和紀郎、吉川陽一郎、菊池敏直、松浦寿夫、伊藤誠、岡崎乾二郎による共同展示と各作家による連続個展で構成。

この展覧会はおそらく1995年にセゾン美術館で行われた「視ることのアレゴリー」展を想起する必要がある。全員が「視ることのアレゴリー」展出品者であり、1950-55年生まれという、ほぼ同世代と言っていい作家たちだ。その作家たちが、このような自主企画的な展覧会を行うことになった状況を見てみよう。1999年に池袋セゾン美術館は閉館、後を受けて様々な企画を行っていたセゾンアートプログラムも、2002年の「絵画の準備を!」発刊、「ART TODAY 2002 」展(軽井沢セゾン現代美術館)、「傾く小屋 - 美術家たちの証言」展(2002年、東京都現代美術館)以後徐々に活動を停止する。ジャーナリズム上は村上隆以後のネオ・ポップの流れ、またヘンリー・ダーガーなどに代表される「アウトサイダー・アート」などが目立ち、その一方で現代美術はゼロ年代を通して社会学化を進行させていった。その変化の中で存在感を増して行くのが会田誠である。

そういう中でこのような展覧会が、作家自身による自立的な形態で行われたことは象徴的と言える。前年2008年には伊藤誠も参加し、実行委員会長に中山正樹、副実行委員長に遠藤利克、戸谷成雄らが名を連ねた「引込線」が所沢ビエンナーレ・プレ美術展2008として開催されている。80-90年代の景気高揚期に注目されることの薄かった「作家による自主企画」という言葉にイメージの変化が現れた、ひとつの例ともいえる。

端的に、その意義は「自然哲学としての芸術原理」という展覧会名に見てとれる。既存の美術ジャーナリズムは政治経済のネオリベラリズム化の中で「動員」に美術の「質」を転化させていく。それらとは切り離された価値観に基づいて「芸術」を捉えなおそうとした稀有な試みと言っていい。

■2010年

「マネとモダン・パリ」展 2010年4月6日-7月25日(三菱一号館美術館)

「ドガ」展 2010年9月18日から2010年12月31日(横浜美術館)

長く国内で大きな個展のなかった二人の巨匠の展覧会が、この年立て続けに行われた。「ドガ」展は国内で21年ぶりであり、マネについても1996年の伊勢丹美術館、2001年に府中市美術館で展示があったものの、この規模となると初と言える。いずれも近代絵画のメルクマールとなる画家であり質の高いものであった。

「マネとモダン・パリ」展に関してはマネの肖像画家としての力が感じられる作品が多かった。ゾラやモリゾの肖像画はいずれも「スペインの黒」をマネが独自の感性で吸収していたことを示す。ボデゴン(スペインの伝統的静物画)の背景の黒と異なりマネの黒は極めて筆致が軽く都会的だ。ボードレール的ダンディ、とまで言っていいかわからないが、少なくとも「現代生活の服装」としての黒を十全にものにしている。この黒の感性を捨てた所で印象派は成立する。

「ドガ」展は、有名な踊り子だけでなく、水浴する女性像という近代的かつドガ的な主題に改めて注目する良い機会となった。さらに素晴らしい彫刻作品が複数見られたことが重要である。後のピカソやマチス、またルノアールにもそういう側面があるが、近代絵画のマスターたちにおける彫刻的資質の重要性は改めて検証されるべきだろう。また、ドガの写真への関心と絵画作品(特に馬の絵)への援用への注目も重要な内容であった。

三菱一号館美術館は「カンディンスキーと青騎士」展、「トゥールーズ=ロートレック」展、「シャルダン」展、「奇跡のクラーク・コレクション」展と重要な展覧会を続けて行っていく。また横浜美術館も森村泰昌や金氏徹平、石田尚志といった同時代作家を紹介しつつセザンヌ、ホイッスラーといった重要かつ堅実な近代絵画展を行っている。コレクションも充実している。市立美術館であることを思い出すと、相応の評価があっていい。

■2011年

有原友一 個展

2011年3月4日-29日 ART TRACE GALLERY

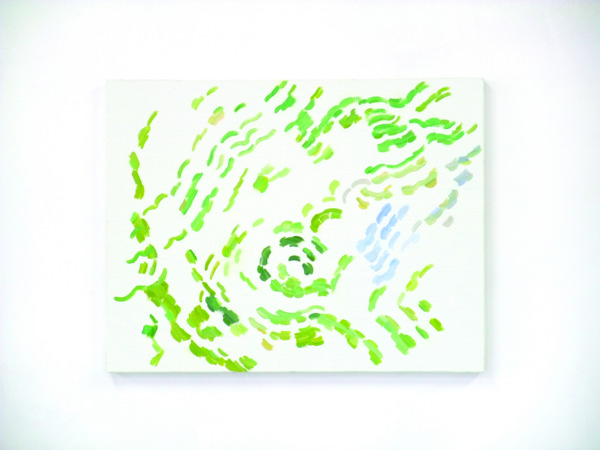

東日本大震災が開催期間中にあったことはすぐに了解されるだろう。その影響で一時展示が中止された。この画家は別の年の個展期間中に大雪でやはりギャラリーが閉まるなど、天災・災害との巡りあわせが重なる。2005年頃から注目していたが、そのころは比較的厚くしっかりした絵の具が、造山運動で歪んだ地層の断面のように見えていた。そのような圧縮された画面から徐々にタッチがほどけてゆき、現在のような清潔で繊細な画面を構築するようになった。

展示と震災を結びつけたのは単に時期が重なった、というだけではなく、有原友一のこのときの作品がまさに「振動」の「渦」を発生させていたからで、その意味でこの展覧会が地震に出会ったのは妙な納得感も与えた。有原のタッチは、おそらく平筆に少し溶き油と絵の具を含ませ、画面に置かれてから少しだけ引かれる。短い線が連なっているともいえる。そのようなタッチが二つ、三つ、微妙に色彩を変えながら、わずかに混ざり合うように重ねられる。このような短線が、距離(間隔)をもってキャンバス中に配置される。その配置はキャンバスの白とパルス的に明滅し波打ち、視覚的振動を作り出す。

ただ、この振動が災害的な暴力性ではなく、もう少し身体内的なもの、胎児の胎動や心臓の鼓動のような、親密でありながらしかし随意ではない、自らの意思では制御できない外部性も持つのは、画家が自分のタッチを常に対象化しながらそのつど観察を行って、タッチの律動を聞き漏らすまいとしているからだろう。言葉の通じない新生児、あるいは動物、鳥や昆虫のようなもの、その声の震動が絵画となっているかのようだ。センスの良い色彩感覚にだまされそうになるが、見るたびに奇妙な絵画空間を造形する画家。

■2012年

二世五姓田芳柳の世界 日本近代洋画の先駆け

古河歴史博物館 2012年3月17日〜5月6日

初代五姓田芳柳の二男、五姓田義松に関しては現在神奈川県立歴史博物館で「五姓田義松−最後の天才−」展が行われている。日本の近代洋画の最初期を作った「五姓田派」への関心は近年高まっているが、しかし、初代五姓田芳柳のところへ弟子入りし、二男義松とは別に初代芳柳の末娘とめと結婚して婿養子となった二世五姓田芳柳を取り上げたこの展覧会は相当にマニアックであった。横浜と縁の深い義松に対し、二世五姓田芳柳の出身地は現茨城県坂東市で、近隣の古河歴史博物館がこの展覧会を企画した。また最近ではやはり近隣のさしま郷土館ミューズで「二世五姓田芳柳〜その知られざる画業〜」が行われている。

作品の質は正直微妙である。技法的な問題、というよりは時世の変化あるいは周囲の要請に応じて、極めて「まじめ」に幾通りもの画風を個別に展開させている。それ自体は初代芳柳・義松も含めた五姓田派共通の問題なのだが、二世五姓田芳柳にはその「核」のようなものが捉えられない。明治の、美術というよりは産業的「技芸」として導入された西洋画技法と国内市場の要請のはざまで、しかしどこかしら「核」をもった(それは近代的自我とは異なる)初代五姓田芳柳にくらべると、とらえどころがない。しかし、そのような捉えどころのなさ自体がむしろ「江戸的職人」ではない近代社会における「自意識」の結果かもしれない。

二世五姓田芳柳が師事したフォンタネージについては2014年に印刷博物館で「印刷と美術のあいだ―キヨッソーネとフォンタネージと明治の日本」が行われている。まさに「印刷産業」の一部としてあった「美術」を考えなおす好企画であった。こういった展示と連結させて考えることで、二世五姓田芳柳の事も立体的に見えるだろう。

■2013年

組立-雑談 終わらない美術-教育

東京造形大学CS-lab

永瀬恭一・上田和彦・中山雄一郎・眞島竜雄

手前味噌この上ないが、自分で企画したイベントである。四谷アートステュディウム閉校のニュースに反応し、進行中だった「組立-転回」展にゲストでお呼びしていた元四谷アートステュディウム生徒の中山雄一郎氏、英国で美術教育を受けた後国内で閉校前のBゼミで教え四谷アートステュディウムにも関わりのあった眞島竜雄氏もお呼びして、公開で四谷アートステュディウム問題と、それに付随して美術教育一般について「雑談」した。

ここで改めて四谷アートステュディウム閉校について書く必要は感じない。しかし、この問題の前からインディペンデントな形の「美術教育」を巡る動きは活性化している。自主ゼミを数年おきに開催していたART TRACEはこの問題から松浦寿夫氏による「感情のインフラ、あるいは感情というインフラ」を開始し、またカオス*ラウンジの新芸術校も四谷閉校直後から動き出した。パープルーム予備校もカオス*ラウンジと関係を持ちつつ活動している。当該イベントの開催場所となったCS-labも、東京造形大学内にあって「大学内の大学」という、興味深い活動をしていた。そして、四谷アートステュディウムは国分寺でPOST STUDIUMとして新たに活動を始める。

Bゼミの後を受けたblanclass、そして「CAMP」は学校という枠組みではない。しかし、その活動に美術にかかわる人々の「自主学習」という側面があることは否定しえないと私は思う。

9周年を迎えたCAMPの「学校的側面」について触れることはあまり生産的ではないのだろうか?むろんCAMPは毎回ごとのテンポラリーな企画の連続・断続としてあり、そのたびにメンバーも異なるので持続的共同性をもった「学校」とは言い難い。しかし、その輪郭線にはやはりぼんやりとはしているものの一定の共同性はあり、毎回来ては去ってゆく一般の参加者も、そこで何事かを持ち帰っているだろう。「学校的側面」に無理があるならば「教育的側面」と言ってもいい(自分のことも棚にあげず言及するなら、私が企画している「組立」は、明確に自主学習の場=展覧会を同時に公開の臨時教室にするというイメージをもっている)。

その上で、無数の批判を受けながら、しかしある水準で確固としてゆるぎない「(美術)大学」の問題、むしろ「産業としての(美術)教育」の、消しがたい需要と供給のサイクルもまた、インディペンデントな形の「美術教育」と、ある部分においてすみ分けを演じているようにも見える。多くのアーティストが美術予備校・専門学校・大学で教えながら、それ以外の場所でも「教育」にかかわることの「不思議さ」が、そろそろ率直に語られてよいように思う。

■2014年

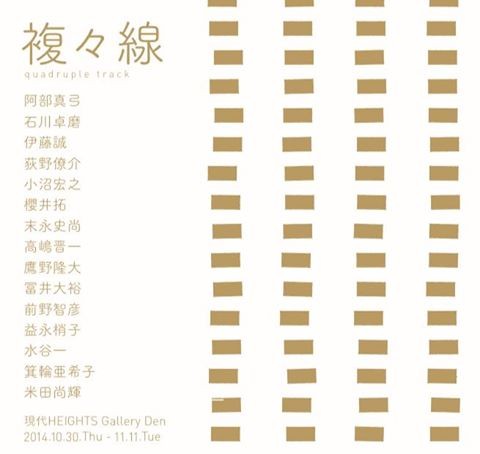

複々線

10月30日―11月11日 現代HEIGHTS

阿部真弓、石川卓磨、伊藤誠、荻野僚介、小沼宏之、櫻井拓、末永史尚、高嶋晋一、鷹野隆大、冨井大裕、前野智彦、益永梢子、水谷一、箕輪亜希子、米田尚輝

2009年のところで、その前年に遠藤利克、戸谷成雄、伊藤誠らによる自主企画展示「所沢ビエンナーレ・引込線」について触れた。「引込線」は周知のように、プレ展示を含め5回の開催を数えており、今年も行われたことは記憶に新しい。作家の自主企画として、その持続だけでなく内容に関しても一定の評価を集めているが、そのカギは遠藤・戸谷・伊藤らが自らの世代性にこだわらず、若い作家・批評家らを積極的に呼び込んだことによるだろう。

「複々線」は、2013年に行われた「引込線」に参加した比較的若手(といっていいのかは伊藤誠がいる以上議論があるだろうが)の作家らを中心とした派生企画。書籍編集を担当した櫻井拓も参加している。

本展成立の経緯は外部の者にはわからないが、その骨格に、明確な「彫刻展」としてのコアを持つ「引込線」との連続性は持ちつつ、そこからはみ出すような試みも行われた。“画家”の末永史尚、益永梢子らが「立体」の側にその輪郭をはみ出し、“彫刻家”の冨井大裕は名画のカードを彫刻に折りたたむ。「引込線」本展は開催会場からいっても圧倒的に「彫刻的」なのだが、「複々線」は、絵画・映像・彫刻といった複数のジャンルが、拮抗した緊張関係を持つことで成り立っていたように思う(こういう試みを「領域横断的」という紋切型で言うことはできない。むしろ相互に横断できないものを意識しているからこその「質」を生み出していた)。本展の書籍に対応するA4の紙の配布物という試みも上手くいっていた。

「引込線」はその積み重ねから安定したもののように見えるが、しかし、実際には「複々線」のような試みが可能な幅を維持しえるかどうかにその未来性はかかっているのではないか。付け加えれば、「複々線」のように印刷物・配布物と展示の有機的な関係が「引込線」には見られないことが気になる。展示開催後の発刊、というタイムラグは書籍と展示を分断しすぎなように思える。「組立」のような試みをしてきた私が気にしすぎなのかもしれないが、「複々線」ではそのような分断はなかった。見方次第では「引込線」批判とも見える「複々線」は、そういう視点でも面白かった。

■2015年

Recollection 2015 suns

作家:吉崎直人

崖から落とした乗用車のフレームと、その記録をドキュメントとしてまとめた冊子の展示(2015年4月24日〜5月6日・あをば荘+float)。

岩壁からの落下、という形式を見ればロバート・スミッソンとの関係を考えたくなるが、車のフレームとその変形、というならばアルマンの存在も浮上する。しかし内部をくりぬかれ激しく歪んだ車体フレームはアッサンブラージュ的複合というよりも単体としての存在感を持っており、より古典的な彫刻的思考ものぞき見える。